夜空に現れる月は周期的にその形を変えます。

満月、新月、三日月へと変わる各段階には、魅力的な名称が付けられています。

広く知られている名前もあれば、そうでないものもありますが、それぞれに興味深い背景があります。

この記事では、月齢に基づいた月の満ち欠けの名称とその興味深い詳細を紹介します。

これを機に、月の美しさをより深く理解し、観察を楽しむことができるでしょう。

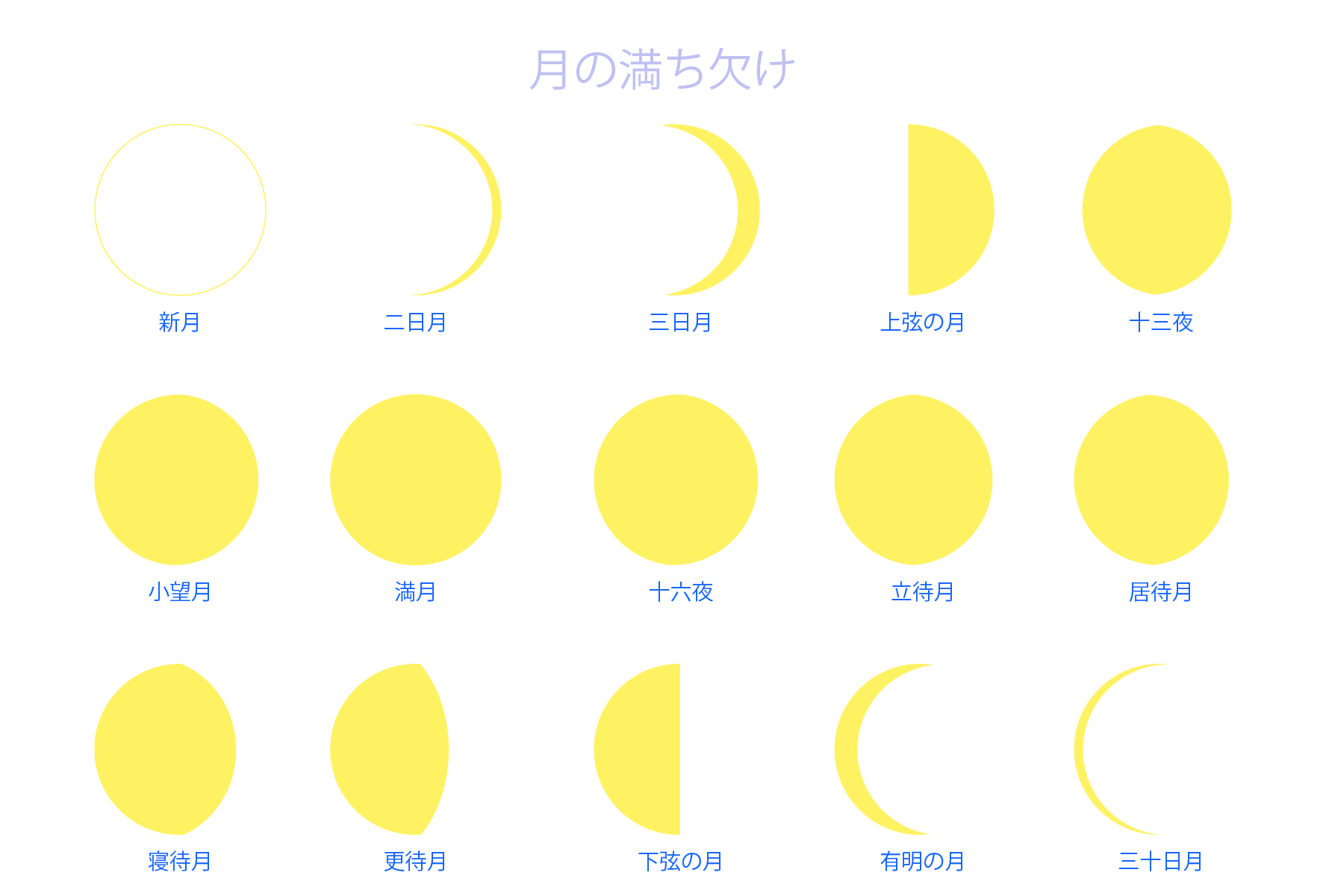

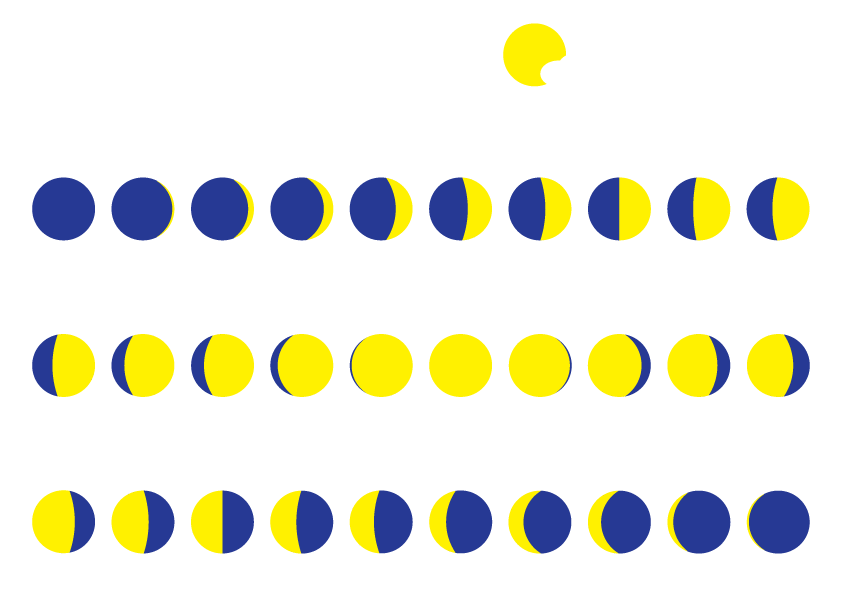

月齢に基づいた月の形の変化と名称

| 月齢 | 月の名称 | 別名 |

|---|---|---|

| 1日目頃 | 新月(しんげつ) | 朔(さく) |

| 2日目頃 | 繊月(せんげつ) | 二日月(ふつかづき)、既朔(きさく) |

| 3日目頃 | 三日月(みかづき) | 初月(ういづき)、若月(わかづき)、眉月(まゆづき)、蛾眉(がび) |

| 7日目頃 | 上弦の月(じょうげんのつき) | 弓張月(ゆみはりづき)、半月(はんげつ) |

| 10日目頃 | 十日夜(とおかんや) | |

| 13日目頃 | 十三夜(じゅうさんや) | |

| 14日目頃 | 小望月(こもちづき) | 十四夜(じゅうよや)、幾望(きぼう) |

| 15日目頃 | 満月(まんげつ) | 望月(もちづき)、十五夜(じゅうごや) |

| 16日目頃 | 十六夜(いざよい) | 既望(きぼう) |

| 17日目頃 | 立待月(たちまちづき) | 十七夜(じゅうななや) |

| 18日目頃 | 居待月(いまちづき) | 十八夜(じゅうはちや) |

| 19日目頃 | 寝待月(ねまちづき) | 十九夜(じゅうくや) |

| 20日目頃 | 更待月(ふけまちづき) | 二十夜(にじゅうや) |

| 23日目頃 | 下弦の月(かげんのつき) | |

| 26日目頃 | 有明月(ありあけつき) | |

| 30日目頃 | 三十日月(みそかづき) |

月齢による月の名前とその意義

新月の神秘性とその役割

月の周期は約30日で、このサイクルの始まりにあたる「新月」は特別な時期です。

新月には、月が地球から見て太陽の反対側に位置し、太陽の光が月の地球側に届かないため、空に月が見えないようになります。

これが新月の特徴です。

新月は、太陰暦や太陰太陽暦で月の新しい周期のスタートとして重要視され、古くから「朔」と呼ばれ、「新しい始まり」の象徴とされています。

新月は新たな始まりを象徴する時期であり、多くの文化や伝統において特別な位置を占めています。

繊月の儚い美しさ

月齢2日目に見られる繊月は、月の右側に薄い光の帯が現れる美しい瞬間です。

この月は「二日月」とも呼ばれ、また「既に朔を越えた月」という意味で「既朔」という名前も使われています。

繊月の姿は、月の周期の中でも特に繊細で魅力的であり、その一時的な美しさが古来から人々を魅了してきました。

三日月の魅力とその多様な名称

三日月は月齢3日目頃に見られ、右側に薄く弓形の光を放つ美しい月です。

この独特な形状が、さまざまな美しい呼び名の由来となっています。

例えば、「初月」や「若月」は新月の後に現れる最初の月という意味から来ており、「眉月」はその形が人の眉に似ていることにちなんで名付けられました。

また、「蛾眉」という名前は、蛾の触角が弓形に似ていることから名付けられました。

これらの名称は、三日月の美しさと神秘性を象徴しています。

上弦の月の意義とその他の名称

月齢7日目頃に見られる上弦の月は、月の右半分が照らされた状態です。

この形状が弓に似ていることから「上弦の月」と呼ばれ、形が弓を張っているように見えることから「弓張月」という別名もあります。

上弦の月は、月の周期の中間点を示し、満月に向けての成長過程を象徴しています。

この時期の月は夜空で特に際立って見え、古くから多くの詩や物語において重要な役割を果たしてきました。

十日夜の魅力とその地域文化

月齢10日目の月は、約3分の2が明るく照らされ、「十日夜」と呼ばれます。

この美しい月を観賞する行事は、日本の一部地域で旧暦の10月10日に行われています。

この伝統は月の美しさを称え、人々が集まって月明かりに思いを馳せる機会を提供します。

この月は、古来から詩や物語にも登場し、日本文化における重要な象徴とされています。

十三夜の美しさと伝統行事

十三夜(じゅうさんや)は、月齢13日目の満月直前の月です。

この月は特に美しいとされ、「満月の後の十三夜月が最も美しい」と称賛され、特別なお月見行事が開催されます。

旧暦の9月13日には、十三夜を祝うために「豆名月」や「栗名月」という行事が行われ、豆や栗を供える習慣があります。

十三夜は、日本の風土や季節の移り変わりを象徴する美しい月で、秋の夜長を彩る特別な存在として親しまれています。

小望月の待ち遠しい美しさ

月齢14日目頃に見られる「小望月(こもちづき)」は、満月の前夜であることからこの名がつけられています。

「十四日月(じゅうよっかづき)」とも呼ばれ、この時期の月はまるで満月を待ちわびるかのような美しさがあります。

また、「待宵月(まちよいづき)」や満月が近づいていることを意味する「幾望(きぼう)」という別名も使われます。

小望月は、夜空に浮かぶほぼ完全な円形の月が、人々の心に期待感を高め、満月への美しい序章として機能しています。

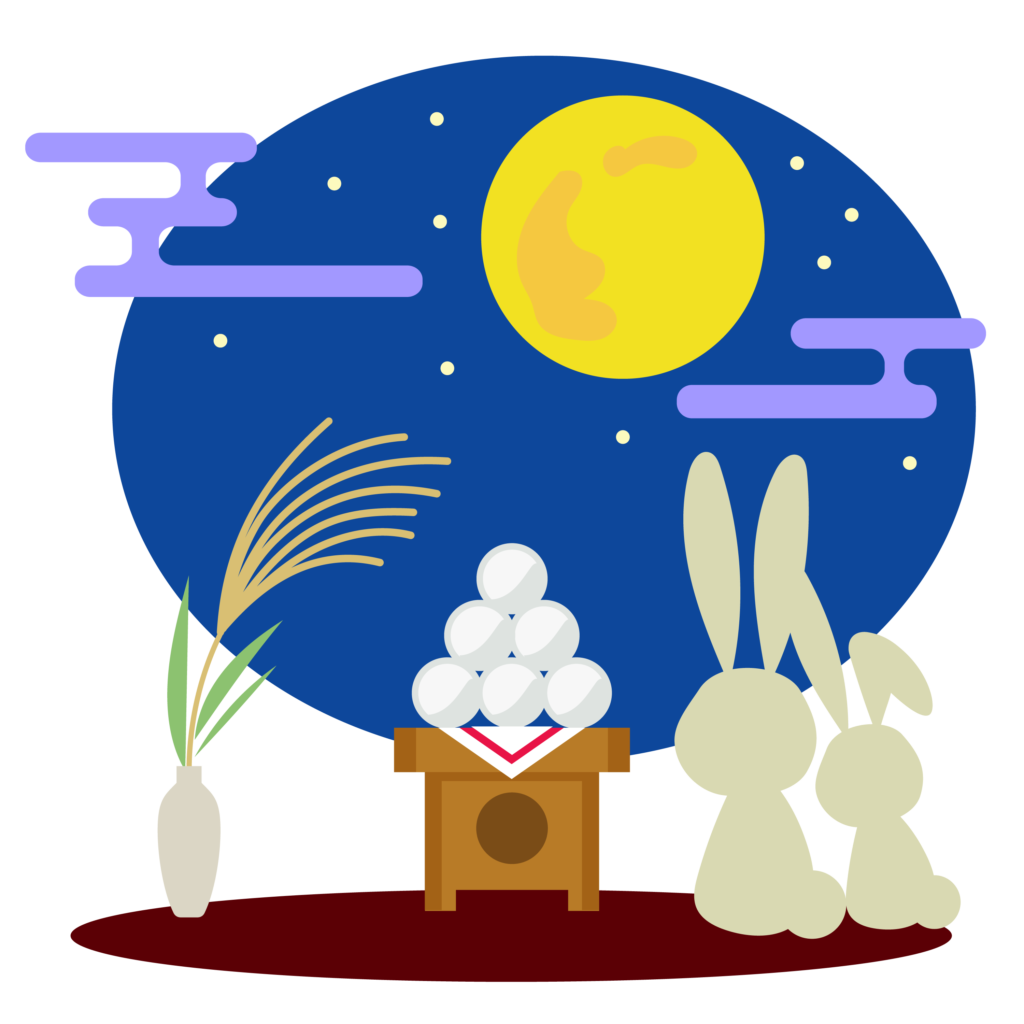

満月の圧倒的な輝きとその文化的意義

月齢15日目頃に現れる満月は、「望月(もちづき)」や「十五夜(じゅうごや)」とも呼ばれ、月が太陽の光に完全に照らされる状態です。

特に旧暦の8月15日には、この美しい満月を楽しむ「中秋の名月」という伝統があります。

中秋の名月は、月の美しさを讃えるとともに、家族や友人と共に月の下で過ごす特別な時間とされています。

満月の壮大な輝きは、多くの詩や絵画、音楽などの芸術作品にインスピレーションを与えています。

十六夜の繊細な美しさとその他の名称

月齢16日目に見られる「十六夜(いざよい)」は、満月がわずかに欠け始めた美しい状態を指します。

この時期の月は「既望(きぼう)」とも呼ばれ、満月の光がまだ残る魅力的な時期です。

十六夜の月は、満月の完全さが徐々に変化していく様子を見せており、その儚い美しさが夜空を見る人々に感動を与えます。

この時期の月は、自然の変遷を通じて独特の美しさを表し、日本の伝統文化や芸術作品に影響を与えてきました。

立待月の情緒とその文化的背景

月齢17日目の月は立待月(たちまちづき)、別名「十七夜(じゅうななや)」とも呼ばれます。

この名前は、満月の後、夜更けまで静かに月の昇るのを待つ様子からつけられました。

立待月は、夜空にゆっくりと昇る月を待つ昔の日本人の情景を思い起こさせ、月を愛でる文化の深さを物語っています。

この時期の月は、日本の伝統詩や物語に多く登場し、待ちわびる心情を象徴しています。

居待月の趣深さとその由来

月齢18日目に見られる居待月(いまちづき)、または「十八夜(じゅうはちや)」と呼ばれるこの月は、名前が示す通り、立ち疲れて座って月の出を待つ様子から命名されました。

居待月は、夜が深まるにつれて静かに空に昇り、人々に穏やかな時間を提供します。

この月は、日常の忙しさから一息つき、自然の美しさに心を寄せる瞬間を表しています。

居待月は、月を愛でる日本の文化の中で、穏やかな夜の一コマを象徴する存在です。

寝待月のロマンチックな背景と意味

寝待月(ねまちづき)は、月齢19日目頃に現れる月で、「十九夜(じゅうくや)」とも呼ばれます。

この名前は、座るのも疲れて横になりながら月の出を待つ様子から名づけられました。

寝待月は、夜更けに静かに昇り、見る人に穏やかな夜の時間を提供します。

この時期の月は、自然と調和した生活を送る日本人の伝統的な生活様式を反映し、月の美しさを存分に楽しむ文化的背景を表しています。

更待月の静かな美しさとその由来

更待月(ふけまちづき)は、月齢20日目頃に現れる月で、「二十夜(にじゅうや)」とも呼ばれます。

この名前は、夜が深く更けた後に月がゆっくりと昇る様子からつけられました。

更待月は、夜の静けさの中でひっそりと現れ、見る人に穏やかな感動を与えます。

この時期の月は、日本の伝統的な生活様式である、夜を深く過ごし、月の美しさを静かに待つ心情を象徴しています。

下弦の月の特徴と意味

月齢23日目頃に見られる下弦の月(かげんのつき)は、左側が明るく照らされる月です。

この月の形は、上弦の月の逆の形をしており、「下弦の月」という名前が付けられています。

下弦の月は、月の周期の後半を象徴し、徐々に新月に向かっていく過程を表しています。

この時期の月は、夜空で輝きながらも静かに消えていく美しさを持ち、多くの文化や伝承において特別な意味を持っています。

有明月の幻想的な光とその由来

有明月(ありあけづき)は月齢26日目頃に見られ、特徴的に左側が照らされる逆三日月の形をしています。

この名前は、夜明け前に昇る月の様子から来ており、「有明」は夜明け前の明るい時間を指します。

有明月は、夜明けと共に静かに昇り、新しい一日の始まりを美しく照らします。

この時期の月は、夜明けと新しい始まりの象徴として、長い間愛されてきました。

三十日月の意義とその文化的背景

三十日月(みそかづき)は、月齢30日の月で、わずかに左側が光る特徴を持っています。

「みそか」という言葉は、月のサイクルの最終日を意味し、「大晦日(おおみそか)」のように年の最終日にも使われます。

「晦日(みそか)」や「つごもり」とも呼ばれ、月の最終日に月が隠れる様子から名付けられました。この時期の月は、月の周期の終わりと新しいサイクルの始まりを象徴し、多くの文化や伝統で重要な役割を果たしています。

三十日月は、時の流れと自然のリズムを感じさせる美しい瞬間を提供します。

月の満ち欠けとその名前

月のサイクルでは、その見た目に応じてさまざまな名前がつけられています。

新月(朔)から始まり、月齢が進むにつれて変化し、最後の三十日月まで、それぞれに美しい名前があります。

月の満ち欠けの美しさと各名前の魅力を感じていただければ幸いです。